- ホーム

- >

- 蔵のご紹介

モノクロの写真は何だか想像力を駆り立てられます。

時間が止まっているかのような写真を見ていると、空気中や道具のすみなど、蔵の随所に住み続けている酵母たちの息づかいが聞こえてきそうです。

神奈川在住の女性カメラマン:林さまのお写真の一部を、ご紹介させて頂きます。

時間が止まっているかのような写真を見ていると、空気中や道具のすみなど、蔵の随所に住み続けている酵母たちの息づかいが聞こえてきそうです。

神奈川在住の女性カメラマン:林さまのお写真の一部を、ご紹介させて頂きます。

竈・かまど

現在も土間のままの台所にある竈(かまど)は、現役で活躍中。1年を通して熱湯を使うことが多い蔵にとって、お湯を熱いまま保温してくれる竈は大変便利です。煮物も余熱のおかげで美味しく出来上がります。

おせち料理の黒豆や七草粥、「とんど」の火を頂いて作る小豆粥も、この竈を使っていて、濁酒の「おたいさん」を炊くのにもなくてはならない存在です。木を燃やす煙は、茅葺き屋根の虫除けにも役立っています。

おせち料理の黒豆や七草粥、「とんど」の火を頂いて作る小豆粥も、この竈を使っていて、濁酒の「おたいさん」を炊くのにもなくてはならない存在です。木を燃やす煙は、茅葺き屋根の虫除けにも役立っています。

蔵入り口

入り口すぐ横は 洗い場です。特定名称酒用の米は この半切り桶を使って手洗いしています。洗米は 秒単位の管理を必要とする気の抜けない作業で、蔵人さんたちの真剣な掛け声が蔵の外まで聞こえてきます。

蔵の道具たち①

今は使われていないチラー(水を冷やす為の機械)のバルブ。現役を退き、今は蔵の片隅でゆっくりと時をすごしています。後ろは当蔵で今も使われている甑(こしき)。直径 約125センチ.高さ 約90センチで、最大600㎏の米を蒸すことが出来ます。

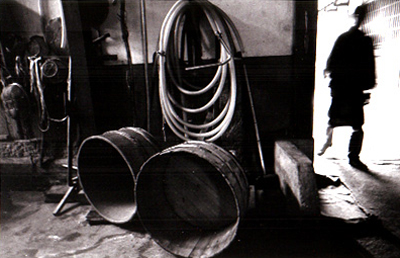

蔵の道具たち②

仕込み蔵のホース。中を冷水が循環していて「もろみ」の入ったタンクを外側から冷やしています。

布は「頭上注意」の目印に。狭い場所での作業もあり、スペースを熟知した蔵人さんたちの工夫です。

布は「頭上注意」の目印に。狭い場所での作業もあり、スペースを熟知した蔵人さんたちの工夫です。

蔵の道具たち③

お酒には蛍光灯の光はよくありません。蔵の照明のほとんどは 白熱灯を使用。タンク洗いの時に 蒸米機の出口に搾ったお酒の寸法を測る時に等々、さまざまな場面で白熱灯の明かりが活躍しています。

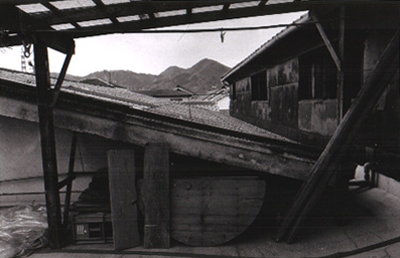

吟醸蔵からみた貯蔵蔵

貯蔵蔵には 約25本のタンクが並んでいます。朝日が一番奥の窓から差し込む時、この空間はとても神聖な雰囲気に包まれます。

仕込蔵での櫂入れ

こちらは上槽中の様子。タンク内の「もろみ」を槽(ふね・搾り機)に送っています。「もろみ」がホース内で詰まらないように攪拌は欠かせません。まもなく ふな口から、搾りたてのお酒が出てきます。出来映えを期待しつつ。

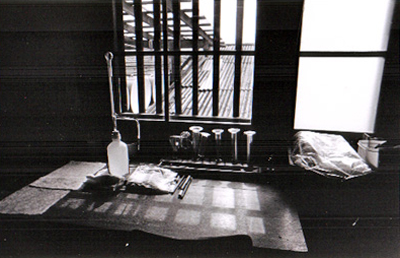

2階 杜氏さんの机

酒母の酸・アミノ酸・日本酒度の分析時に使われています。この日 窓からの景色は冬枯れていて、窓からは冷たい空気が入り込んできていました。春の待ち遠しい日でした。

1階 外の洗い場

16BY仕込み完了後の洗い物をされているところです。ねぎらいの気持ちと 「また来年」との想いを込めて、ひとつひとつ丁寧に手洗いします。祭りのあとのような風情です。

2階より 1階の洗い場

奥は葛城山系の山々。洗い終わったタンクや溜め桶、ロープには 甑(こしき)布や洗米用の袋を干しています。

2階洗い場から見る二上山

2階横のこの洗い場では、酒母タンク・櫂棒・冷管・暖気(だき)樽などすべての道具を手洗いしています。家族と離れて酒造りに来て下さっている蔵人さんたちは、昔も今も寒く厳しい仕事の合間にこの山を見て、故郷を懐かしんでおられると聞いております。

◇ 林 京子さまプロフィール ◇

千葉県に生まれ、その後神奈川へ移住。

1993- 暗室を作り、写真を始める

1994- 第45回 神奈川県勤労者美術展 横浜市賞

1997- 第33回 神奈川県美術展 美術奨学会賞

1998- 東京都写真月間'98女性だけの写真展 入賞

1999- 第35回 神奈川県美術展 大賞

2000- 第36回 神奈川県美術展 準大賞 ほか、写真雑誌主催のコンテストへの入選・入賞あり

千葉県に生まれ、その後神奈川へ移住。

1993- 暗室を作り、写真を始める

1994- 第45回 神奈川県勤労者美術展 横浜市賞

1997- 第33回 神奈川県美術展 美術奨学会賞

1998- 東京都写真月間'98女性だけの写真展 入賞

1999- 第35回 神奈川県美術展 大賞

2000- 第36回 神奈川県美術展 準大賞 ほか、写真雑誌主催のコンテストへの入選・入賞あり